[Fai un respiro profondo]

[Espira]

[Rilassa le spalle]

[Chiudi gli occhi]

All’inizio del testo curatoriale che Koyo Kouoh ha lasciato — un testo che oggi leggiamo quasi come un respiro sospeso, una partitura interrotta — si apre uno spazio che invita a rallentare. Un invito che stride con la velocità del mondo, con i ritmi accesi delle crisi geopolitiche e con l’urgenza che spesso contamina il dibattito sull’arte contemporanea. Eppure Kouoh aveva scelto proprio questa postura: un ascolto sommesso, una sintonizzazione sulle tonalità minori, come se l’arte potesse offrirci un altro modo di attraversare il presente.

Nelle sue prime righe, già percepiamo che la Biennale che aveva immaginato non si sarebbe collocata sul registro della denuncia frontale, ma in quello — più profondo e più rischioso — della cura. In un momento storico segnato dalla guerra in Ucraina, dal conflitto israelo-palestinese e da una condizione globale di fratture ininterrotte, la sua visione sceglieva di sottrarsi alla retorica dell’urgenza, senza mai ignorarla. Cercava invece le vibrazioni sottili che, sotto la superficie della storia, continuano a muovere ciò che chiamiamo umano.

“C’è una ragione, dopotutto, se esistono persone che vogliono colonizzare la Luna, e altre danzano dinnanzi a essa come un’antica amica.”

— James Baldwin, 1972

Questa danza davanti alla luna, evocata da Baldwin, sembra essere l’immagine che meglio descrive il gesto estetico che Kouoh voleva consegnare alla Biennale: una fiducia nel potere silenzioso dell’immaginazione, anche quando il mondo si contrae sotto il peso dei conflitti.

Sulle tonalità minori: la poetica dell’altrove possibile

La tonalità minore, per Kouoh, non è solo una modalità musicale: è un principio di orientamento. Evoca figure della diaspora — blues, morna, call-and-response — ma anche i luoghi dello sprofondamento sensibile, quelli in cui le emozioni non chiedono sovraccarico, bensì ascolto. Nei suoi passaggi, la curatrice rifiuta il fragore delle marce militari e la retorica dell’eroismo, per privilegiare i registri bassi, i mormorii, le frequenze che sfuggono al rumore del mondo.

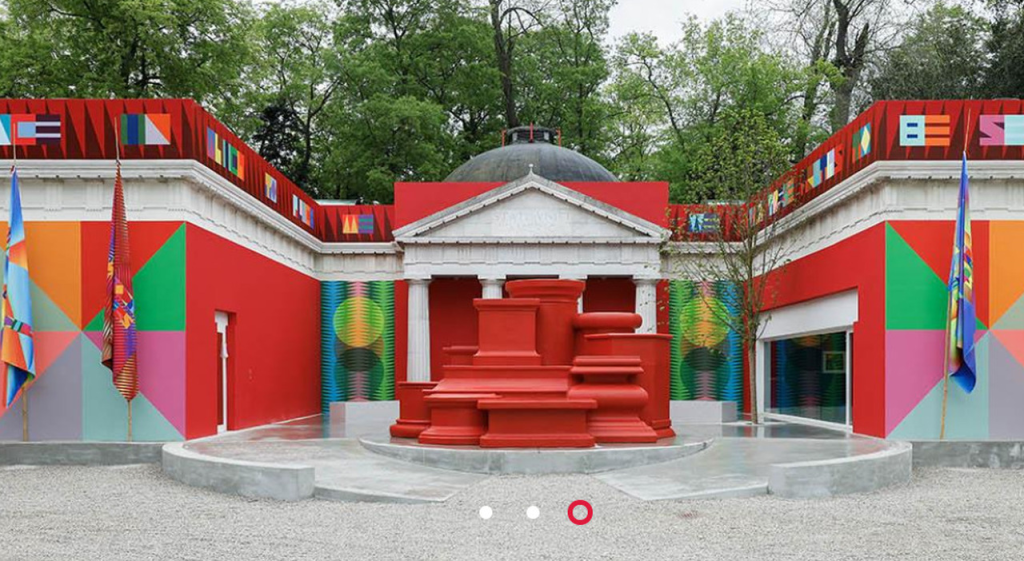

È una postura controcorrente anche nel contesto della Biennale stessa, spesso accusata — soprattutto negli ultimi anni — di trasformarsi in una piattaforma geopolitica più che artistica. Le polemiche intorno alla sua direzione, ai padiglioni nazionali, alle scelte di esclusione o inclusione durante i conflitti internazionali hanno mostrato la fragilità del confine tra estetica e politica. Ma Kouoh non chiedeva di disinnescare il conflitto: chiedeva di attraversarlo con un ascolto radicalmente diverso, quasi pre-politico, pre-linguistico.

Isole, giardini, arcipelaghi: l’immaginazione creola come metodo curatoriale

Quando Kouoh evoca le isole minori, evoca anche quel pensiero del mondo proposto da Édouard Glissant, per cui le culture vivono nel contatto, nel meticciato, nel dialogo tra differenze che non si annullano. Il “giardino creolo” è per lei metafora di un ecosistema plurale, resistente, cooperativo, dove ogni specie protegge e sostiene l’altra.

“Nel grande Cerchio, tutto è in ogni altra cosa.”

— Édouard Glissant, 1993

In questo senso, In Minor Keys sembrava proporsi come un’ecologia curatoriale, un arcipelago di mondi artistici capaci di convivere senza omogeneità forzata. Una risposta anche al modo in cui, nelle ultime edizioni, la Biennale è stata spesso schiacciata tra aspettative politiche e tensioni diplomatiche. Kouoh immaginava una mostra come luogo di coabitazione sensibile, non come esposizione di posizioni ideologiche: un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario nel contesto contemporaneo.

Breve storia della Biennale: un laboratorio sensibile tra potere e contro-potere

Fondata nel 1895, la Biennale ha sempre oscillato tra ciò che essa stessa produce e ciò che il mondo le impone. Le avanguardie del primo Novecento, il dopoguerra, i movimenti di decolonizzazione, le rivoluzioni estetiche del tardo secolo, fino all’apertura globale delle ultime due decadi: ogni edizione è stata un campo di frizioni e di proiezioni. Negli anni recenti, la mostra ha attirato critiche contrastanti: da un lato la sua capacità di amplificare voci marginalizzate; dall’altro la percezione di una crescente politicizzazione che talvolta rischia di ridurre l’arte a illustrazione di crisi geopolitiche.

In questo scenario, la nomina di Kouoh nel 2024 appariva non come un gesto simbolico ma come un orientamento: la volontà di restituire alla Biennale una profondità sensibile che abbraccia la storia senza soffocare l’immaginazione.

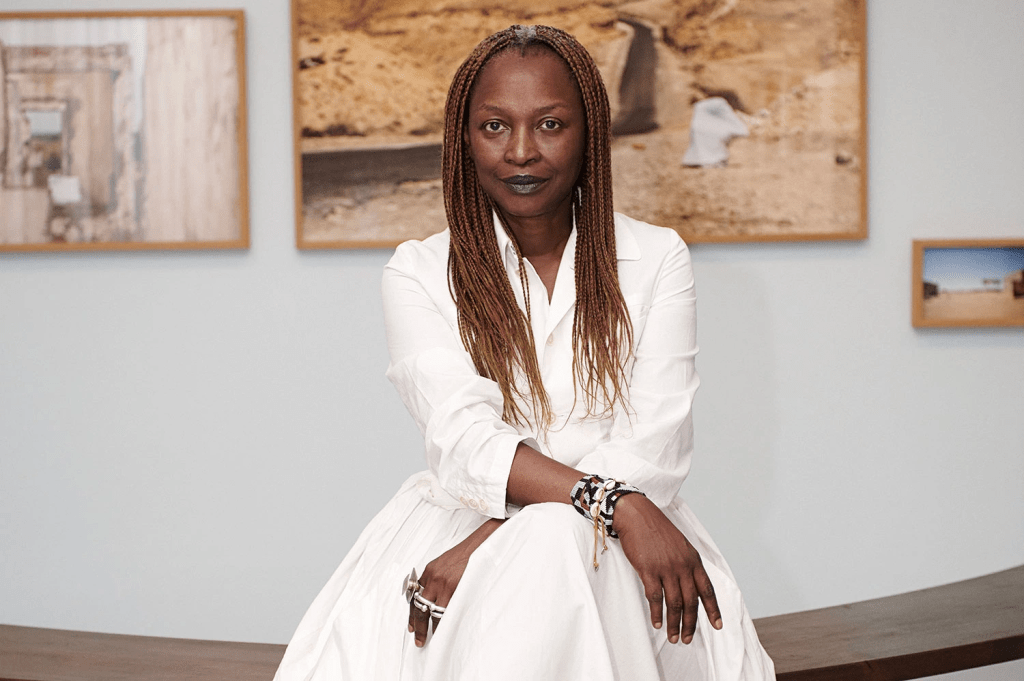

Koyo Kouoh: biografia come drammaturgia del mondo contemporaneo

Nata in Camerun e cresciuta in Svizzera, con un percorso transcontinentale che l’ha portata tra Dakar, Basilea e Città del Capo, Kouoh ha incarnato in vita quell’idea di arcipelago che tanto amava teorizzare. Fondatrice della RAW Material Company a Dakar, collaboratrice di diverse edizioni di documenta, direttrice del Zeitz MOCAA dal 2019, la sua carriera è stata una continua tessitura di culture, geografie e comunità. Non solo una curatrice, ma una costruttrice di spazi: spazi tangibili e spazi simbolici.

La sua nomina alla Biennale del 2026 — prima donna africana a guidare l’edizione internazionale — aveva segnato un punto di svolta. Il suo è stato un percorso che ha dato visibilità all’arte africana e diasporica non come nicchia, ma come parte integrante della contemporaneità.

Il jazz come metodo di trasformazione

Il jazz, nella visione di Kouoh, non è un riferimento estetico ma epistemologico. L’improvvisazione come intuizione, la poliritmia come metodo, il dialogo tra strumenti come allegoria di un mondo che vive di differenze interconnesse.

“Il jazzista medita costantemente sull’imprevedibile… Queste poesie del mondo antico sono già partiture preziose.”

— Patrick Chamoiseau, 2023

Questa etica dell’imprevedibile sembra rispondere direttamente al nostro momento storico, segnato da conflitti a catena e da un senso di instabilità permanente. L’arte, per Kouoh, non offre soluzioni ma aperture: spiragli di possibilità, passaggi tra universi sensoriali.

Una Biennale contro lo spettacolo dell’orrore

Nel testo, Kouoh respinge apertamente l’arte come spettacolo del trauma. Rifiuta la “missione civilizzatrice” che appiattisce i saperi locali. E soprattutto rifiuta la tirannia del tempo imposto dal capitale: un tempo accelerato, produttivo, esaurito.

In un periodo in cui ogni conflitto sembra chiedere all’arte una presa di posizione, la sua proposta è diversa: ascoltare ciò che parla nei registri più bassi. Cercare isole, oasi, spazi di dignità che non rinunciano alla complessità del presente, ma la abitano attraverso altre grammatiche.

In questo, Kouoh prende una posizione politica profondissima proprio nel suo rifiuto dell’immediatezza. Non fugge dal mondo. Cerca un’altra maniera di ascoltarlo.

L’eredità dopo la scomparsa

La morte improvvisa di Kouoh, il 10 maggio, pochi giorni prima della presentazione pubblica della mostra, è stata vissuta come un vuoto. Ma il testo che ha lasciato — meditativo, stratificato, visionario — continua a muoversi come una corrente sotterranea.

È una riflessione che non chiude, ma apre. Che non sostituisce il mondo con un’immagine, ma lo rende più poroso. E che soprattutto ricorda una cosa: che l’arte, nel suo nucleo più intimo, non esiste per spiegare il reale, ma per renderlo nuovamente possibile.

“Bisogna avere l’amore e bisogna avere la magia — anche questa è vita.”

— Toni Morrison, 1977

Un ultimo movimento in tonalità minore

La Biennale che Kouoh immaginava non era un evento, ma un respiro. Non un dibattito, ma un ascolto. Non una dichiarazione, ma una promessa: che le tonalità minori del mondo — quelle dei popoli, delle terre, delle storie silenziate — sono sempre state il luogo dove si custodisce la vita.

E forse, oggi più che mai, abbiamo bisogno di quel sottovoce per ritrovare il ritmo del mondo.

Lascia un commento